\お笑いの舞台で流れる音楽、どうしてあの曲なのか気になったことはありませんか?/

それこそが“出囃子”です。

実は、出囃子には芸人や舞台を彩る大切な意味があるんです。

この記事では、

- 出囃子(でばやし)が何なのかを知りたい

- お笑いライブの雰囲気をもっと深く楽しみたい

- 芸人が実際にどんな曲を使っているのか気になる

という方に向けて

- 出囃子の意味と歴史的背景

- お笑いにおける出囃子の役割

- 芸人ごとの楽曲例とその選曲理由

を分かりやすく解説します。

この記事を読めば、いつものお笑いライブやテレビ番組を“音楽の視点”からもっと楽しめるようになります。

出囃子とは?意味・読み方・使われ方

「出囃子(でばやし)」とは、芸人が舞台に登場する際に流れる音楽のことを指します。

普段の生活では耳にする機会が少ないため、初めて聞いたときに「なんと読むのだろう?」と感じる人も多いでしょう。

出囃子(でばやし)・・・芸人が舞台に登場する際に流れる音楽

お笑いライブに足を運んだ人なら、暗転した会場に音楽が鳴り響き、次の芸人が登場する瞬間を経験したことがあるはずです。その音楽こそが出囃子であり、観客はその音楽を耳にした瞬間に「次に登場するのはあのコンビだ」と理解でき、期待感が高まります。

好きな芸人の出囃子を覚えているファンの方もたくさんいます。

出囃子の使われ方

出囃子は、単なるBGMではなく、芸人の個性や世界観を伝える演出の一部です。

たとえば、明るく元気な曲を使えば観客のテンションを一気に高められ、落ち着いた曲を使えばその芸人らしい空気を作り出すことができます。

現代のお笑いにおける出囃子には、次のような特徴があります。

このように、出囃子は芸人の登場を知らせる音楽であると同時に、観客の期待を高め、ライブ全体を演出する重要な要素となっています。

出囃子の歴史と由来|落語・歌舞伎からお笑いまで

出囃子のルーツをたどると、日本の伝統芸能に行き着きます。

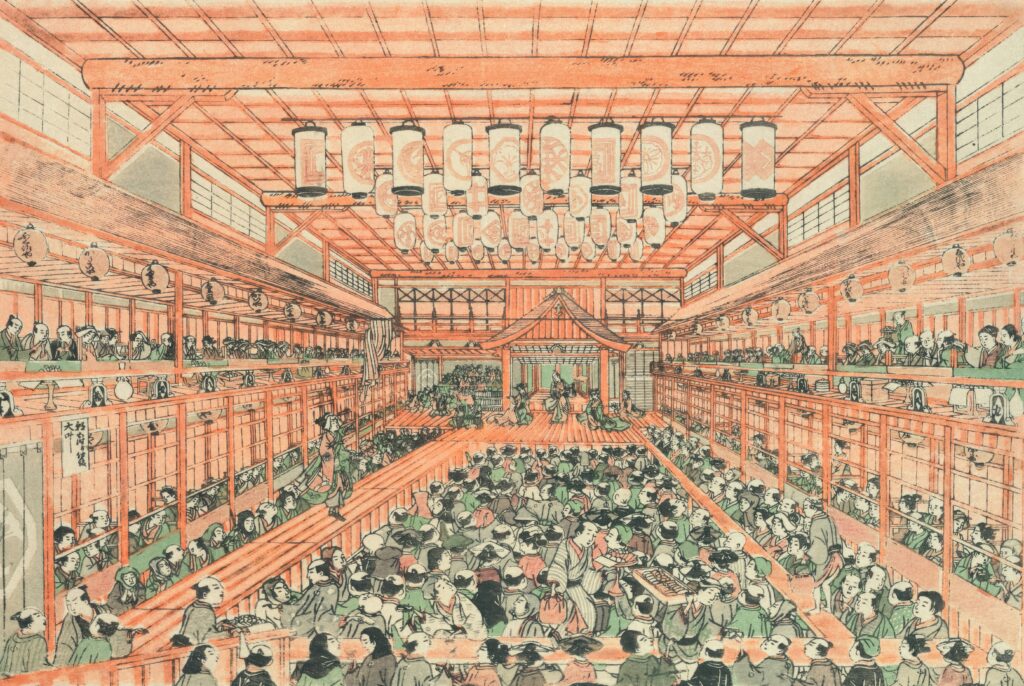

その起源は江戸時代にまでさかのぼり、落語の世界で用いられた出囃子が最初とされています。

「囃子(はやし)」という言葉自体は、もともと歌舞伎や祭りで演奏される音楽やリズムを意味します。そこから転じて、「出囃子」とは「登場のためのお囃子=登場曲」という意味を持つようになりました。

- 囃子(はやし):演技や歌に合わせるために演奏される音楽・リズム

- 出囃子:登場の際に演奏される音楽。芸人や役者の登場を知らせる合図

落語における出囃子の始まり

落語における出囃子は、落語家が舞台(高座)に上がる際にかかる音楽で、寄席囃子のひとつです。

当初は上方落語でのみ用いられたとされますが、やがて全国に広がっていきました。

三味線や笛などによる短い演奏は、単なる登場の合図ではなく、芸人の格や個性を示すものでもありました。観客にとっては「ここから話芸が始まる」という心の準備にもなる重要な役割を果たしていたのです。

さらに、落語の世界では修業期間を終えた二ツ目に昇進すると、自分専用の出囃子を持つことが許される慣習があります。現在でも多くの落語家が独自の出囃子を持ち、それが芸の象徴として受け継がれています。

歌舞伎における出囃子

歌舞伎における出囃子とは、舞台上に演奏者が登場して奏でる音楽を指します。

- 使用楽器:「四拍子(しびょうし)」と呼ばれる

- 太鼓(たいこ)

- 小鼓(こつづみ)

- 大鼓(おおづつみ)

- 笛〈能管または篠笛〉

通常は下座音楽として黒御簾の中で演奏されますが、長唄を用いた所作事では、唄方(うたかた)や三味線方とともに舞台に出て演奏することがあり、これを「出囃子」と呼びます。

その役割は、舞台を盛り上げること、情景や場面を演出すること、さらには登場人物の性格や心情を描写することなど、多岐にわたります。

歌舞伎における出囃子は、演劇と音楽を一体化させ、観客を物語へ引き込む重要な仕組みなのです。

現在のお笑いへの継承

戦後、日本のお笑い文化が劇場を中心に広がるなかで、落語や歌舞伎の伝統を継ぐ形で出囃子が取り入れられるようになりました。

漫才やコントのコンビが舞台に登場する際、音楽を流すことで観客の注意を引き、場を一気に温める効果が生まれます。

特に劇場文化が盛んな大阪や東京では、出囃子が芸人の「顔」として機能し、やがてテレビのバラエティ番組でも見られるようになりました。

結果として、出囃子は伝統芸能から現代のお笑いにまで受け継がれた文化となりました。

今日「お笑い芸人の登場曲」として認識される出囃子は、実は長い歴史を持ち、文化的な演出の延長線上にあるのです。

お笑いにおける出囃子の役割

お笑いの舞台において、出囃子は単なる“入場音楽”ではなく、芸人と観客をつなぐ重要な演出のひとつです。劇場文化とともに育まれ、現在では芸人の個性やブランドを象徴する存在となっています。

以下では、その主な役割を5つに整理して解説します。

- 登場の演出

- 芸人の個性表現

- 観客の気持ちの切り替え

- 芸人自身のモチベーション

- ライブの臨場感

① 登場を知らせ、会場の空気を切り替える

観客にとって出囃子は、芸人の登場を直感的に知らせる「合図」です。名前が知らされるよりも先に音楽が鳴ることで、「次に出てくるのは誰なのか」という期待感が一気に高まります。

また、前の芸人が舞台を退場してから次の芸人が登場するまでのわずかな間に、会場の空気を切り替える役割も担っています。その瞬間に流れる音楽が、場の雰囲気をリセットし、新しいステージの始まりを印象づけるのです。

実際に劇場で体験すると、音が鳴った瞬間に空気が変わるのを感じます。

つまり出囃子は、単なる“入場音楽”ではなく、観客の集中を舞台へ向け直す「スイッチ」のような存在といえます。

② 芸人の個性や世界観を表現する

出囃子は芸人ごとに固定されている場合が多く、その選曲やアレンジには芸人自身のこだわりが強く反映されています。

たとえば、明るいポップスを選ぶ芸人は観客に元気で親しみやすいイメージを与え、クラシックやロックを採用する芸人は重厚感や独自性を演出します。こうした出囃子の選択は、その芸人のキャラクターや世界観を観客に印象づける重要な要素となっています。

長年同じ曲を使い続ける芸人も多く、その場合は「この曲=あのコンビ」という強固な結びつきが形成されます。出囃子は、芸人の“音による名刺”といえるでしょう。

③ 観客の集中と期待をコントロールする

お笑いライブでは、一度に複数の芸人のネタが披露されます。そのため、前の芸人の余韻を引きずらず、次の芸人に集中できる環境づくりが不可欠です。

出囃子は、その切り替えを自然に行うための役割を果たします。音楽が流れることで気持ちがリセットされ、観客はスムーズに新しいネタへと入り込めるのです。

また、長年使われている出囃子であれば、観客は音を聞いただけで「次はあの芸人だ!」と瞬時に察知します。こうした期待感の共有は、会場全体の一体感を高め、ライブの盛り上がりを後押しします。

テレビ番組ではCMやジングルが同様の役割を果たしていますが、劇場では出囃子こそがその役割を果たしているといえるでしょう。

④ 芸人自身のモチベーションを高める

出囃子は観客だけでなく、舞台に立つ芸人にとっても心理的に大きな意味を持ちます。

自分の決めた曲が流れる中でステージに上がることで、芸人は「よし、これからやるぞ」という気持ちを高めることができます。まるでスポーツ選手が試合前にテーマ曲を聴いて気持ちを整えるように、芸人にとって出囃子は“勝負曲”としての役割を持つのです。

実際のインタビューでも「出囃子を聴くとスイッチが入る」と語る芸人は多いんです。

また、出囃子は気持ちを盛り上げるだけでなく、逆に心を落ち着ける効果を持つ場合もあります。芸人によっては舞台袖で出囃子を聴きながら呼吸を整え、気持ちを安定させてからステージに立つこともあります。出囃子は、芸人にとっての“ルーティン”の一部として機能しているのです。

⑤ ライブならではの臨場感を演出する

出囃子は、特に劇場ライブの魅力を引き立てる要素として重要です。

- 暗転から音楽が鳴り響き、芸人が登場するまでの数秒間に緊張感と高揚感が同時に生まれる

- 劇場ごとに音響スタッフが音量や演出を工夫し、観客の反応を最大化している

- M-1グランプリ決勝のように共通の楽曲を使用する場面もあるが、芸人ごとの出囃子を楽しめるのは劇場ならでは

このように、出囃子は「生のお笑い」ならではの臨場感を形作る重要な仕組みであり、観客にとって特別な体験を提供するものとなっています。

芸人ごとの出囃子まとめ|有名コンビの例

実際にお笑い番組やライブで使われている出囃子には、芸人の個性や世界観が色濃く反映されています。

ここでは、ファンの間でよく知られている代表的な例を取り上げ、その特徴をご紹介します。

出囃子に選んだ理由を知るとさらに楽しい!

| 選定理由 | 芸人・イベント | 使用楽曲 |

|---|---|---|

| 共通の楽曲 | M-1グランプリ決勝戦 | Fatboy Slim『Because We Can』 |

| 好きなアーティスト | かまいたち | RADWIMPS『イーディーピー 〜飛んで火に入る夏の君〜』 |

| 好きなアーティスト | 囲碁将棋 | サザンオールスターズ『爆笑アイランド』 |

| コンビ名・芸風由来 | ニューヨーク | The Strokes『New York City Cops』 |

| コンビ名・芸風由来 | 真空ジェシカ | ミドリ『ゆきこさん』 |

| オリジナル楽曲 | エルフ | エルフ『ハートおムービング』 |

| オリジナル楽曲 | ラニーノーズ | Runny Noize『Bunny』 |

共通の楽曲を使用する

日本最大級のお笑い賞レースであるM-1グランプリの決勝戦では、毎年おなじみの出囃子としてFatboy Slimの『Because We Can』が使用されています。

力強いビートと独特の高揚感を持つこの楽曲は、出場芸人が最高峰の舞台に挑む緊張感を際立たせ、観客の期待を一気に盛り上げます。すでに「M-1といえばこの曲」として定着しており、12月になると多くのお笑いファンの耳に自然と蘇る存在です。

好きなアーティストの曲を使用する

芸人が自分たちの趣味や音楽的嗜好を反映させた出囃子を選ぶケースです。個性や人柄を間接的に伝える効果があります。

2人がともにRADWIMPSのファンであったことから採用された楽曲。疾走感と独特のリズム感が特徴で、かまいたちらしい勢いのある漫才と調和しています。

サザンオールスターズ好きとして知られるコンビが選んだ一曲。特に根建さんの独断で決まったと言われ、イントロのかっこよさを理由に採用されたとされています。

コンビ名や芸風にちなんだ楽曲を選ぶ

名前や芸風と直接関連のある楽曲を用いることで、観客に強い印象を与えるパターンです。

コンビ名と同じ「ニューヨーク」を冠する楽曲で、ストロークス好きの嶋佐さんの意向が反映されています。ロック特有の荒々しさが都会的で尖った芸風とも重なり、彼らの個性を際立たせています。

採用理由は公には語られていませんが、シュールで激しい曲調は真空ジェシカの独特な世界観と親和性が高いとされています。選曲そのものが彼らの芸風を象徴するように作用しています。

オリジナル楽曲を制作して使用する

最近は、自分たちのためにオリジナル楽曲を用意し、独自の世界観を強調する芸人も増えています。

エルフとアーティスト・小倉海とのコラボレーションで制作された楽曲。自らの名前を冠し、明るくポジティブな曲調でコンビの魅力をストレートに伝えています。

自分たちが所属するバンド「Runny Noize」の曲を使用。ミュージシャンとしての活動も行っている彼らならではのスタイルで、音楽性と芸風を同時にアピールしています。

このように、出囃子は単なる「登場時のBGM」にとどまらず、芸人の個性や芸風を端的に表現する重要な演出のひとつです。選曲には明確な意図やエピソードが隠れていることが多く、その背景を知ることでライブ鑑賞の楽しみはさらに広がります。

まとめ

出囃子は、お笑いにおける「入場音楽」を超えた存在です。

観客への合図であり、芸人の個性を映す表現であり、舞台の空気を整える役割を果たします。

- 登場を印象づける

- 芸人の世界観を伝える

- 会場の空気を切り替える

こうした多面的な機能が組み合わさることで、お笑いライブは一層豊かな体験となります。

ライブに足を運ぶ際には、ネタやトークだけでなく、ぜひ出囃子にも耳を傾けてみてください。

コメント